Photoshopの生成塗りつぶし [Photoshopと現像ソフト]

今日はちょいと新宿のお山の花畑まで…

新宿にあるムスカリが広がる山の上。

気持のいい見晴らしでした。

…というのはウソでして。

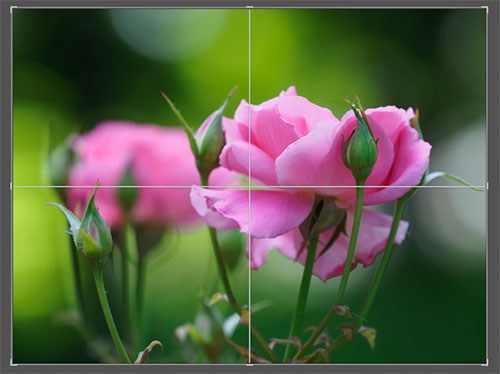

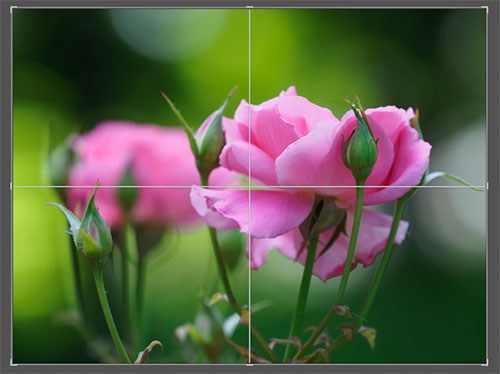

もともとの景色はこれ↓

新宿中央公園の花畑。

Photoshopの「生成塗りつぶし」で上半分を置き換えたものです。

プロンプトは、「遠景の山」「花畑」という二つの単語。

それで、ここまで作ってくれるんですから、恐れ入ります。

もう少し遊んでみました。

夕暮れの新宿中央公園。

オリジナル画像はこれ。

こちらは「空を置き換え」と「生成塗りつぶし」の二つの機能を使って作りました。

「空の置き換え」はクオリティが今ひとつなことが多いのであまり使わないのですが、これはまあいけるんではないかと。芝生の方は、生成塗りつぶしで「池」「岩場」などと入力した結果です。池に枯れた木の映り込みも描かれていて、考えてるなと思いました。

しかしながら、ChatGPTとか画像の生成AIとか、バカにできませんよね。

すでにどこかで騙されていると思います。

悪意のあるAI利用に引っかからないよう、真贋をどう見極めるか、そんなリテラリーも必要な時代なんですかね。

新宿にあるムスカリが広がる山の上。

気持のいい見晴らしでした。

…というのはウソでして。

もともとの景色はこれ↓

新宿中央公園の花畑。

Photoshopの「生成塗りつぶし」で上半分を置き換えたものです。

プロンプトは、「遠景の山」「花畑」という二つの単語。

それで、ここまで作ってくれるんですから、恐れ入ります。

もう少し遊んでみました。

夕暮れの新宿中央公園。

オリジナル画像はこれ。

こちらは「空を置き換え」と「生成塗りつぶし」の二つの機能を使って作りました。

「空の置き換え」はクオリティが今ひとつなことが多いのであまり使わないのですが、これはまあいけるんではないかと。芝生の方は、生成塗りつぶしで「池」「岩場」などと入力した結果です。池に枯れた木の映り込みも描かれていて、考えてるなと思いました。

しかしながら、ChatGPTとか画像の生成AIとか、バカにできませんよね。

すでにどこかで騙されていると思います。

悪意のあるAI利用に引っかからないよう、真贋をどう見極めるか、そんなリテラリーも必要な時代なんですかね。

Lightroomの新機能、ポイントカラー [Photoshopと現像ソフト]

・ポイントカラーが追加されました

バージョンアップされたLightroom(13.0.1)やCamera Raw(16.0)で追加された機能に「ポイントカラー」があります。先日取り上げた「ぼかし(レンズ)」と並ぶ、目玉機能(!)ですかね。

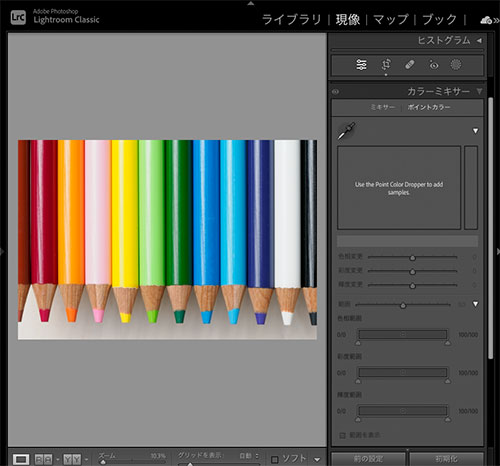

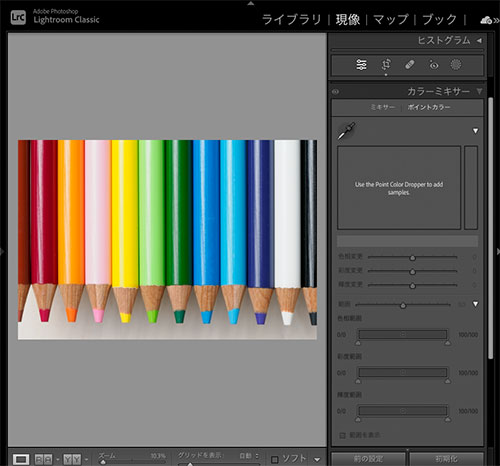

これ、色相ごとにHSLを変えられるカラーミキサーの詳細版という感じですね。カラーミキサーパネル内で「ミキサー」か「ポイントカラー」かをタブで選ぶようになっています。

「ミキサー」を選んだ状態

「ポイントカラー」を選んだ状態

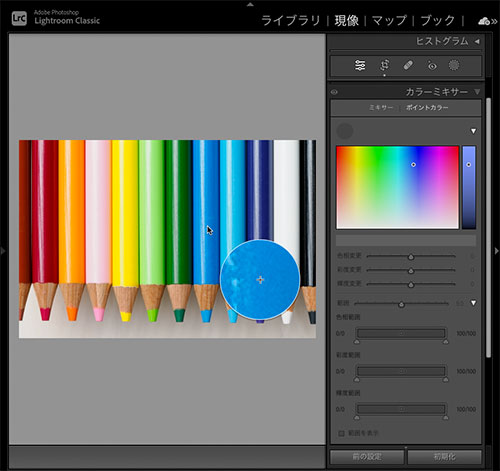

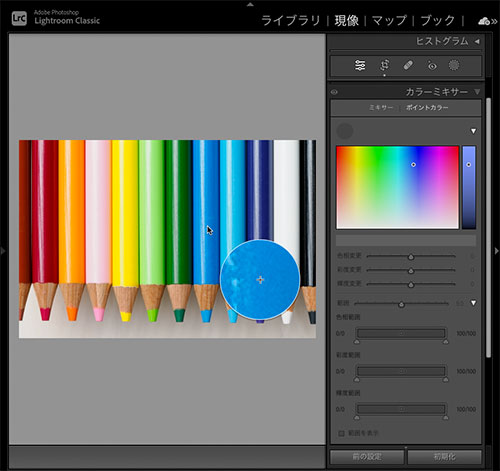

「ポイントカラー」の初期画面は、なにこれ?状態ですがスポイトを選んで写真上で変更したい色をクリックすると、その色がピックアップされ、色相、彩度、輝度を調整できるようになります。それが下の図。従来の「ミキサー」と違って画期的なのは、補正したい色の範囲を細かく指定できることですね。

「ポイントカラー」で青い色鉛筆をクリックした状態

バージョンアップされたLightroom(13.0.1)やCamera Raw(16.0)で追加された機能に「ポイントカラー」があります。先日取り上げた「ぼかし(レンズ)」と並ぶ、目玉機能(!)ですかね。

これ、色相ごとにHSLを変えられるカラーミキサーの詳細版という感じですね。カラーミキサーパネル内で「ミキサー」か「ポイントカラー」かをタブで選ぶようになっています。

「ミキサー」を選んだ状態

「ポイントカラー」を選んだ状態

「ポイントカラー」の初期画面は、なにこれ?状態ですがスポイトを選んで写真上で変更したい色をクリックすると、その色がピックアップされ、色相、彩度、輝度を調整できるようになります。それが下の図。従来の「ミキサー」と違って画期的なのは、補正したい色の範囲を細かく指定できることですね。

「ポイントカラー」で青い色鉛筆をクリックした状態

Lightroom Classic 13.0.1の「ぼかし(レンズ)」 [Photoshopと現像ソフト]

Lightroom ClassicやLightroomがアップデートされました。

注目?の新機能は「ぼかし(レンズ)」と「ポイントカラー」でしょうか。HDR機能も強化されましたが、HDR対応モニターを持っていないと意味なさそうです。

どのような機能なのか、まずは「ぼかし(レンズ)」を試してみました。現像機能のどのパネルに入ってくるかと思ったら、いきなりの独立した単独のパネルでした。ちょっとびっくり(失礼ながらそれほどの機能ともあまり思えないので)。

Photoshopを使っている人はPhotoshopに「ぼかし(レンズ)」フィルターがあるので、ボケの効果をイメージしやすいかもしれません。単なるぼかしではなく、光学的なボケを演出してくれるものです。今回搭載されたのは、さらに被写体を自動認識してそれ以外をぼかしてくれるという、AI時代の進化した「ぼかし(レンズ)」ということのようです。

独立パネルとして新設された「ぼかし(レンズ)」。

まだ開発中ということでレビュー投稿ページに飛ぶこともできます。

注目?の新機能は「ぼかし(レンズ)」と「ポイントカラー」でしょうか。HDR機能も強化されましたが、HDR対応モニターを持っていないと意味なさそうです。

どのような機能なのか、まずは「ぼかし(レンズ)」を試してみました。現像機能のどのパネルに入ってくるかと思ったら、いきなりの独立した単独のパネルでした。ちょっとびっくり(失礼ながらそれほどの機能ともあまり思えないので)。

Photoshopを使っている人はPhotoshopに「ぼかし(レンズ)」フィルターがあるので、ボケの効果をイメージしやすいかもしれません。単なるぼかしではなく、光学的なボケを演出してくれるものです。今回搭載されたのは、さらに被写体を自動認識してそれ以外をぼかしてくれるという、AI時代の進化した「ぼかし(レンズ)」ということのようです。

独立パネルとして新設された「ぼかし(レンズ)」。

まだ開発中ということでレビュー投稿ページに飛ぶこともできます。

Lightroom Classicが遅くなった? [Photoshopと現像ソフト]

ここ数ヶ月、どうもMac版Lightroom Classicの現像モジュールで動作が遅いのが気になっていました。特に部分補正が遅くなるようです。

Macは二台あって、一つはMacPro(2012)にmatal対応のRADEON R9 270Xを載せています。もう一つは15インチのMacBook Pro(2015)です。そのどちらもパフォーマンスの低下が見られます。

部分補正を20カ所(以上)くらい行っているなら、反応が遅くなるのもわかりますが、1カ所程度でも、スライダーが動きにくかったり、レインボーサークル(macの待機アイコン)が表示されたり。

カタログが肥大化(登録写真件数は1万枚くらい)しているせいかと思っていましたが、新規にカタログを作り、数百枚程度を登録しただけでも、やはり操作や反応が遅くなります。

原因は何だろう?

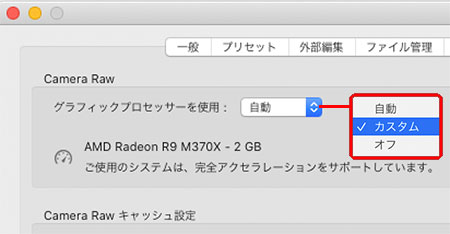

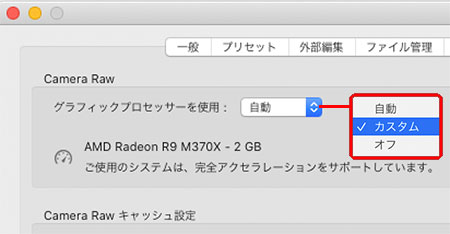

2020年の10月と12月にアップデートがありましたが、たぶんその頃から遅くなっている気がします。アップデートの概要を見ると、そのひとつにパフォーマンス向上とあります。これが原因かも? そこでパフォーマンス向上にカンする環境設定を見直してみました。

関連しそうなのはグラフィックプロセッサー周りかキャッシュあたり。ただ、数百枚を登録した新規のカタログでも動作が遅くなるので、キャッシュはあまり関係なさそうです。

そこで、グラフィックプロセッサーの設定を変えてみました。

デフォルト設定は「自動」になっています。

Macは二台あって、一つはMacPro(2012)にmatal対応のRADEON R9 270Xを載せています。もう一つは15インチのMacBook Pro(2015)です。そのどちらもパフォーマンスの低下が見られます。

部分補正を20カ所(以上)くらい行っているなら、反応が遅くなるのもわかりますが、1カ所程度でも、スライダーが動きにくかったり、レインボーサークル(macの待機アイコン)が表示されたり。

カタログが肥大化(登録写真件数は1万枚くらい)しているせいかと思っていましたが、新規にカタログを作り、数百枚程度を登録しただけでも、やはり操作や反応が遅くなります。

原因は何だろう?

2020年の10月と12月にアップデートがありましたが、たぶんその頃から遅くなっている気がします。アップデートの概要を見ると、そのひとつにパフォーマンス向上とあります。これが原因かも? そこでパフォーマンス向上にカンする環境設定を見直してみました。

関連しそうなのはグラフィックプロセッサー周りかキャッシュあたり。ただ、数百枚を登録した新規のカタログでも動作が遅くなるので、キャッシュはあまり関係なさそうです。

そこで、グラフィックプロセッサーの設定を変えてみました。

デフォルト設定は「自動」になっています。

Lightroom Classic 9.3 の新機能(その3) ISO アダプティブプリセット [Photoshopと現像ソフト]

これまで「部分的な色補正」と「中央揃えの切り抜きオーバーレイ」を取り上げましたが、今回は「ISO アダプティブプリセット」を取り上げます。日本語だと「ISO対応プリセット」「ISOごとのプリセット」ということでしょうか。

個人的には、これが今回のバージョンアップの目玉だと思っています。

つらつらと書いていきますが、面倒な話になるので、本気でLightroom Classicを使おうと思うのでなければ、読み飛ばした方が時間の節約になります(笑)。

●ISOごとの設定が必要な理由

さて、ではなぜISOごとのプリセットが必要になるかというと、大きな理由はひとつ(?)。デジタルカメラではISO感度が大きくなるにしたがって、画像のノイズ量も多くなります。ノイズが目立つと画質がとても悪く感じられますから、RAW現像ではたいがい最初にノイズ軽減のパラメーター調整をします。しかしながら、同じISO感度であれば出てくるノイズの量もだいたい同じなので、これを自動化できれば手間がひとつ減るわけです。また、ISOごとに同じノイズ軽減処理をするのですから、画質を一定に保つのにも役立ちます。

実はRAW現像ソフトを自社開発しているメーカーでは、カメラ側のノイズ軽減設定を引き継いで、RAW現像ソフトにその設定を反映させることができます。ただ、汎用ソフトであるLightroom Classicでは、それができない(技術的にはできると思うのですが、権利関係に引っかかるのかもしれません)ので「ISOごとにプリセットで対応する」ことで、煩わしさを少しでも解消しようというわけです。

●9.2のバージョンアップで仕組みが変わった

ISOごとに自動で設定を変えるという機能は、もともとLightroom Classicには備わっているのですが、なぜ今さら新機能としてアピールするのでしょうか。

バージョン9.1までは、現像調整の内容をISOごとに「初期値」として登録できる機能がありました。ISO違いの画像を用意してそれぞれ調整し、各ISOの画像ごとに「現像」メニューから「初期設定」を選んで更新することで、そのカメラと各ISOの初期値を登録することができました。ISOごとの画像を用意しなければならないのは面倒ですが、操作自体はとても簡単なものでした。この機能を利用していたい人も多いと思います。

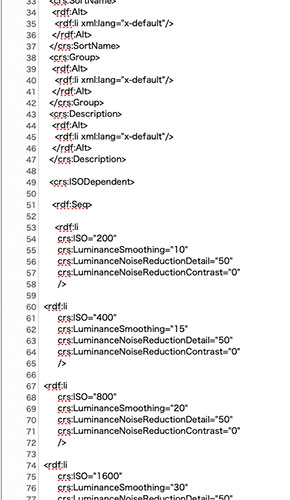

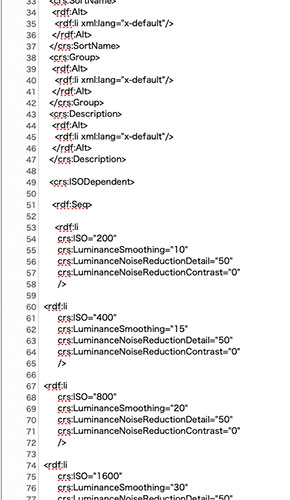

ところが2020年2月のバージョン9.2では、この機能が廃止され、代わりにXMPを直接作成し(実際にはサンプルのXMPをもとに書き換える)、それを環境設定で登録するという仕様に変わりました。XMPファイルの書き換えなんて、ちょっとしたプログラムの作成に近い難しさです(※1)。

そのようなユーザーの不満がアドビに届いたのでしょう。バージョン9.3になって、もっと簡単にISOごとに調整できる仕組みが取り入れられました。それが「ISO アダプティブプリセット」です

※1 バージョン9.2におけるISOごとの初期値の設定方法について。

https://helpx.adobe.com/jp/lightroom-classic/help/raw-defaults.html

このページの「ISO値に固有のRaw初期設定の調整」という説明と関連リンクをたどると、XMPの書き換え方と初期設定値の登録方法がある程度判ります。

ISO依存のXMPファイルの例。E-M5 Mark III用に作ったISOごとのノイズ軽減を定義したもの。簡単なプログラムを書くような作業なので、こういうのに慣れていないと、わかりにくいです。自分も最初は戸惑いました。

個人的には、これが今回のバージョンアップの目玉だと思っています。

つらつらと書いていきますが、面倒な話になるので、本気でLightroom Classicを使おうと思うのでなければ、読み飛ばした方が時間の節約になります(笑)。

●ISOごとの設定が必要な理由

さて、ではなぜISOごとのプリセットが必要になるかというと、大きな理由はひとつ(?)。デジタルカメラではISO感度が大きくなるにしたがって、画像のノイズ量も多くなります。ノイズが目立つと画質がとても悪く感じられますから、RAW現像ではたいがい最初にノイズ軽減のパラメーター調整をします。しかしながら、同じISO感度であれば出てくるノイズの量もだいたい同じなので、これを自動化できれば手間がひとつ減るわけです。また、ISOごとに同じノイズ軽減処理をするのですから、画質を一定に保つのにも役立ちます。

実はRAW現像ソフトを自社開発しているメーカーでは、カメラ側のノイズ軽減設定を引き継いで、RAW現像ソフトにその設定を反映させることができます。ただ、汎用ソフトであるLightroom Classicでは、それができない(技術的にはできると思うのですが、権利関係に引っかかるのかもしれません)ので「ISOごとにプリセットで対応する」ことで、煩わしさを少しでも解消しようというわけです。

●9.2のバージョンアップで仕組みが変わった

ISOごとに自動で設定を変えるという機能は、もともとLightroom Classicには備わっているのですが、なぜ今さら新機能としてアピールするのでしょうか。

バージョン9.1までは、現像調整の内容をISOごとに「初期値」として登録できる機能がありました。ISO違いの画像を用意してそれぞれ調整し、各ISOの画像ごとに「現像」メニューから「初期設定」を選んで更新することで、そのカメラと各ISOの初期値を登録することができました。ISOごとの画像を用意しなければならないのは面倒ですが、操作自体はとても簡単なものでした。この機能を利用していたい人も多いと思います。

ところが2020年2月のバージョン9.2では、この機能が廃止され、代わりにXMPを直接作成し(実際にはサンプルのXMPをもとに書き換える)、それを環境設定で登録するという仕様に変わりました。XMPファイルの書き換えなんて、ちょっとしたプログラムの作成に近い難しさです(※1)。

そのようなユーザーの不満がアドビに届いたのでしょう。バージョン9.3になって、もっと簡単にISOごとに調整できる仕組みが取り入れられました。それが「ISO アダプティブプリセット」です

※1 バージョン9.2におけるISOごとの初期値の設定方法について。

https://helpx.adobe.com/jp/lightroom-classic/help/raw-defaults.html

このページの「ISO値に固有のRaw初期設定の調整」という説明と関連リンクをたどると、XMPの書き換え方と初期設定値の登録方法がある程度判ります。

ISO依存のXMPファイルの例。E-M5 Mark III用に作ったISOごとのノイズ軽減を定義したもの。簡単なプログラムを書くような作業なので、こういうのに慣れていないと、わかりにくいです。自分も最初は戸惑いました。

Lightroom Classic 9.3 の新機能(その2) [Photoshopと現像ソフト]

前回は「部分的な色相補正」を取り上げましたが、今回は「中央揃えの切り抜きオーバーレイ」を取り上げます。被写体を中心に切り抜く、ということがこれまでしにくかったんですが、これで簡単になりますね。新機能というほどでもなく、従来の機能の使い方のバリエーションを広げた、というくらいですが。

中央揃えの切り抜きオーバーレイ。

中央揃えの切り抜きオーバーレイ。

Lightroom Classicのバージョンアップ(9.3) [Photoshopと現像ソフト]

アドビのソフトがアップデートされました。自分がよく使うLightroom Classicはがバージョンが9.3になりました。

9.3でどう変わったかについては、ここにアップデートの概要があります。何回かに分けて気になる機能を見てみたいと思います。今回は「部分的な色相補正」について。

当初、そういう単独の機能が搭載されるのかと思っていましたが、そういうことではなくて、これまでもあった部分補正機能のパラメーターの1つとして搭載されるということでした。

Lightroom Classsicの部分補正とは「段階フィルター」「円形フィルター」「補正ブラシ」の3つ。使い方自体は簡単です。部分補正の使い方はそのままで、その補正する範囲内で色相をずらすというもの。色相をずらすというとわかりにくいかもしれませんが、Photoshopで言うところの「色相・彩度」の色相ですね。

「円形フィルター」でやってみました。

●STEP1

「円形フィルター」で補正したい範囲を指定します。これは円の内側が補正されるようにオプション設定をしています。

9.3でどう変わったかについては、ここにアップデートの概要があります。何回かに分けて気になる機能を見てみたいと思います。今回は「部分的な色相補正」について。

当初、そういう単独の機能が搭載されるのかと思っていましたが、そういうことではなくて、これまでもあった部分補正機能のパラメーターの1つとして搭載されるということでした。

Lightroom Classsicの部分補正とは「段階フィルター」「円形フィルター」「補正ブラシ」の3つ。使い方自体は簡単です。部分補正の使い方はそのままで、その補正する範囲内で色相をずらすというもの。色相をずらすというとわかりにくいかもしれませんが、Photoshopで言うところの「色相・彩度」の色相ですね。

「円形フィルター」でやってみました。

●STEP1

「円形フィルター」で補正したい範囲を指定します。これは円の内側が補正されるようにオプション設定をしています。

Photoshopと格闘中 [Photoshopと現像ソフト]

ここんところ、自分のスペック外の仕事をしています。

Photoshopを使うのですが、自分が普段しない使い方が必要で、ヘルプや書籍やネットを参考にしながら、色々と試しています。何週間か続けて、やっと少しそんな使い方に慣れてきました。

で、作ってみたのを上げてみます。

Photoshopを使うのですが、自分が普段しない使い方が必要で、ヘルプや書籍やネットを参考にしながら、色々と試しています。何週間か続けて、やっと少しそんな使い方に慣れてきました。

で、作ってみたのを上げてみます。

写真合成の手習い [Photoshopと現像ソフト]

今朝の地震にはビックリしました。

東京でもずいぶん長いこと揺れていました。

東北の沿岸部では津波も到達したたようですが、極端に大きな被害はなかったようで、ひと安心です。

相変わらずの仕事漬けの毎日ですが、今日は練習も兼ねて写真を合成。

2枚の写真は光源を揃えているので、光源由来の違和感を取り除く必要はほとんどないのですが、それでも、なかなかに難しいです。

意味もなく(!)木箱とカーペットの合成写真。

一見すると普通に見えるかもしれませんが、合成したと聞かされたら、そうかも…と思われてしまいそうな、そんな仕上がりでしょうか(苦笑)。

東京でもずいぶん長いこと揺れていました。

東北の沿岸部では津波も到達したたようですが、極端に大きな被害はなかったようで、ひと安心です。

相変わらずの仕事漬けの毎日ですが、今日は練習も兼ねて写真を合成。

2枚の写真は光源を揃えているので、光源由来の違和感を取り除く必要はほとんどないのですが、それでも、なかなかに難しいです。

意味もなく(!)木箱とカーペットの合成写真。

一見すると普通に見えるかもしれませんが、合成したと聞かされたら、そうかも…と思われてしまいそうな、そんな仕上がりでしょうか(苦笑)。

やっぱりRAW現像はおもしろい [Photoshopと現像ソフト]

師走というわけでもないのですが、溜めてしまった仕事に追われ、自転車に乗るどころか外出すらままなりません(とか言っていながら、飲みの誘いには弱いのですが…)。

机に向かっていると飽きてきます。

気分転換にRAW現像で遊んでみました。最近モノトーン化に凝っていて、前回と同じイメージに仕上げてみました。使ったのはLightroom。

元。

机に向かっていると飽きてきます。

気分転換にRAW現像で遊んでみました。最近モノトーン化に凝っていて、前回と同じイメージに仕上げてみました。使ったのはLightroom。

元。